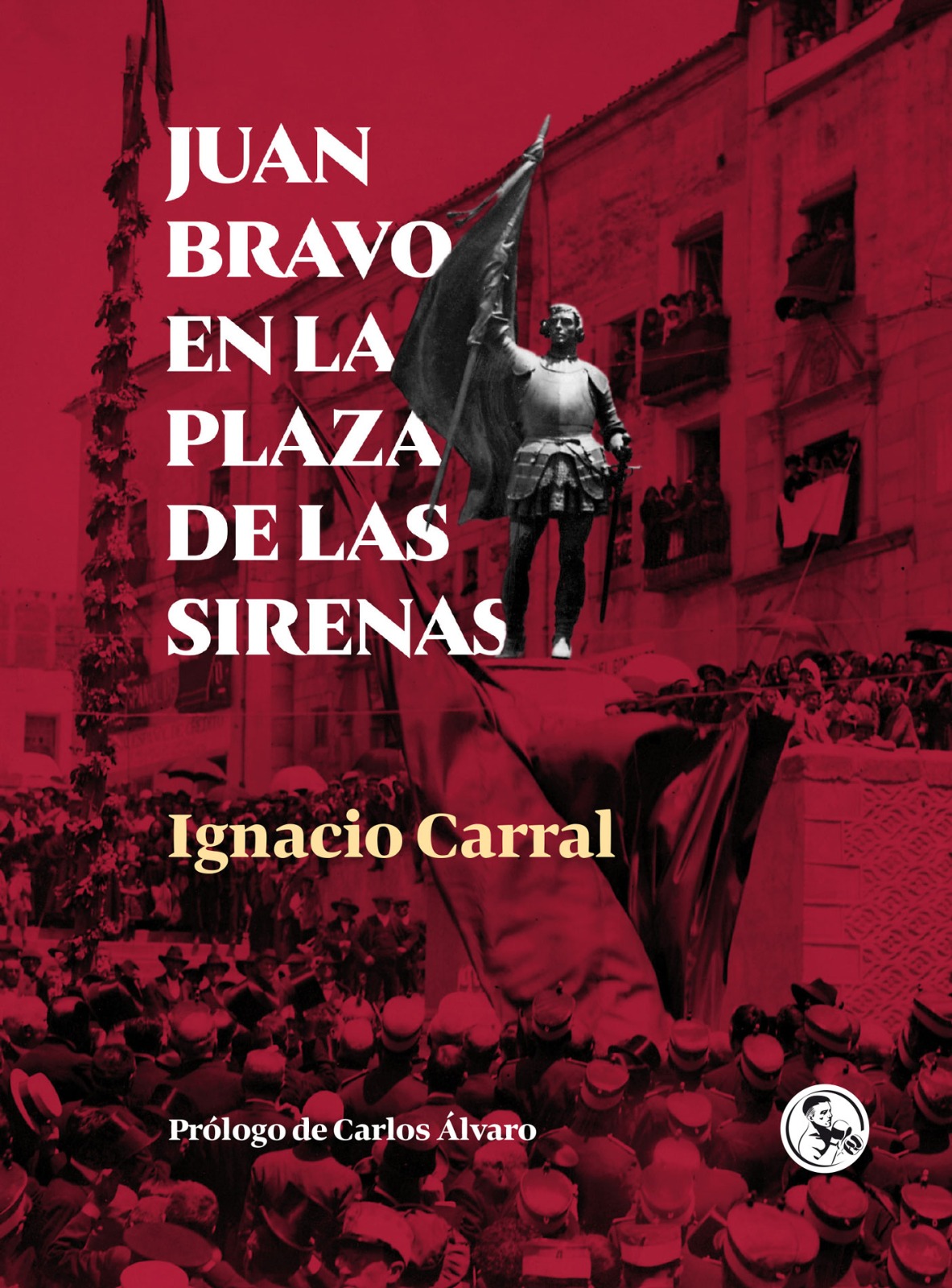

Juan Bravo en la plaza de las sirenas

Categorías:

Historia

Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo

Páginas: 68

Isbn: 9788418782152

Editorial: Ediciones La Uña Rota

Colección: Libros del apuntador

Fecha: 05 / 2022

Precio: 9.00 €

Fuera de stock

Sinopsis

En 1920, la ciudad de Segovia apenas sobrepasaba los 16000 habitantes, un buen número de casas estaba en ruinas, los cortes de luz eran habituales y había problemas con el suministro de agua. Una ciudad tan pobre «que no enciende los candiles a la noche», escribió Ramón Gómez de la Serna.

Sobre este trasfondo, descrito a grandes rasgos, el Ayuntamiento de Segovia toma la decisión de erigir un monumento al comunero Juan Bravo con motivo del cuarto centenario de su decapitación. El lugar escogido: la plaza de las Sirenas, en San Martín. El escultor: Aniceto Marinas. Pero surgió la oposición de un grupo de jóvenes, entre los que destacaban Ignacio Carral y Mariano Quintanilla, por un lado, y el marqués de Lozoya, por otro, quienes, con argumentos, removieron cielo y tierra para detener lo que consideraban un atentado estético contra una de las plazas más bellas de la ciudad.

Algo insólito en aquella Segovia dormida. Ante el desprecio de la prensa local, Ignacio Carral decidió publicar en 1922 el presente alegato, un ejemplo admirable de cómo la polémica puede ser generadora de conversación y debate.